Fanny Penin

Photographe Auteure

Je suis un paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte et me modifier. C'est facile.

PORTRAITS

Les Roches blanches

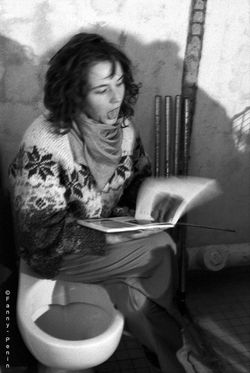

Partie pour une résidence d'une année, au Printemps 2014, dans le quotidien d'un lieu de vie alternatif en Bretagne, ce village me captive, de part sa force d'esprit libertaire et son respect de l'humain.

Ruche créative suspendue à la falaise, ce petit bourg est investi par des artistes, des bricoleurs, des artisans, des cultivateurs,... des gens qui osent vivre comme ils l’ont choisi.

Ce qui fait l'unité, ici, c'est le lieu. Pas de projet commun. Chacun est arrivé, revenu, reparti, chacun a vécu, accueilli, oublié, partagé,... ce "quelque part" sans règlements, sans obligations, dans lequel s’établit, sans convention, une affirmation de la vie et de valeurs positives.

J'ai commencé ce projet avec la volonté de créer des mises en scène participatives, dans un jeu d'improvisation et de va et vient avec les habitants. Des propositions auxquelles certains ont répondu, les scènes se sont déroulées spontanément. Petit à petit j'ai abordé la vie au quotidien, apprécié le temps, de la graine, de l'élevage, à l'assiette, franchi la frontière de l'intime sans outrepasser une forme de pudeur.

C’est la poésie de ce lieu que j'ai essayé de saisir dans ces images, prises au plus proche de ceux qui y vivent, traduisant la création artistique et mon ressenti de l'autogestion et des échanges présents.

Ces photos, comme les personnes qu’elles représentent, nous rappellent, sans l’aide d’aucun discours, qu’il soit religieux, idéologique ou politique, que nous sommes à chaque instant responsables de la beauté de notre vie, de notre société, avec nos choix de vie et les épreuves que nous traversons.

FP

|  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|

|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |

|  |  |

Le micro village, ou le petit bourg manquant

À Douarnenez, l’histoire de ce lieu est liée à la précédente expérience utopique (ou tout simplement naturelle) de l’« école de Beuzec », lieu-dit de la commune de Plomeur, en pays Bigouden, qui consistait à rassembler à la pointe du Finistère ceux qui voulaient bâtir d’autres modes de vie, d’autres constructions. De là est venu un groupe de défricheurs, puis, sur de grands bâtiments existants, s’est construit un ensemble de logements et d’ateliers.

Comment parler de ce lieu, à la marge de la marge, sans véritable nom, situé aux limites d’une commune elle-même à part, au plus loin de la Métropole ? Nous sommes sur une pointe rocheuse, un îlot désuet et mal construit de bâtiments devenus fantômes, et qui n’auraient pas tenus sans être occupés. Là, un groupe, qui pour une part se renouvelle année après année, restaure les bâtiments, les rend viables, joyeux même, chauffés au bois, isolés, décorés – tels les maçon(ne)s, artistes, constructrices et constructeurs bénévoles des cités imaginaires. Pourquoi font-ils tout cela ? Pourquoi des projets de marionnettes géantes, d’artisanat, de constructions marines, d’habitats alternatifs, de sculptures, de chansons, de vêtements, de teintures, des projets de théâtre, de musique, de danse, de voyages à pied, en ânes, en bateaux y sont-ils nés ?

Des projets, réalisés ou pas, individuels ou collectifs, qui, par la suite, hors du lieu, ou un pied dans le lieu et l’autre ailleurs, ont pu pour certains contribuer, sans que le lieu d’origine ne soit cité (car c’est sans importance), à la vitalité et l’originalité de Douarnenez. Ni par goût de la transgression, ni par engagement, ni même par une nécessité sociale ou humaine. Mais parce qu’il fallait ici, un lieu ou chacune et chacun puisse, ne serait-ce qu’à un moment de sa vie, être libre de tourner le dos.

Tourner le dos à ce qui blesse, ce qui opprime et détruit, ce qui rend fou et triste, tourner le dos à la bêtise, à ce qui brime et éteint les idées, les pratiques, les projets, les tentatives.

C’est un endroit où on ne s’oppose pas, mais où on peut s’abriter d’une trop forte, trop longue lutte. Celui qui s’oppose frontalement ici, avec violence ou sans respect de ce qui s’y fait et s’y vit, doit en repartir, car il risque de mettre en péril l’ensemble. Il y a comme une protection collective, tacite, pour qui veut tourner le dos à ce qui l’opprime ou le blesse.

Alors cela devient un lieu informel d’émergence des possibles, de convergence, du véritable vivre-ensemble, et de réelle transmission des savoirs. Il y a une salle et des espaces communs (atelier bois, métal, couture, lieu de répétition… Et des communs « naturels » pour les humains, les poules, les chèvres, le reste est privatif, individuel ou familial.

Rien de rigide, de très structuré, nulle revendication, sinon une défense généreuse de l’artisanat libre, un respect consensuel des « moments de vie », de l’expérimentation individuelle et du partage des savoirs. Bref, rien de plus révolutionnaire que ce qui peut ressembler à un petit bourg avec ses potagers, sa bergerie, ses lieux de travail, ou à un simple regroupement d’artisan(e)s, d’artistes, de berger(e)s, de familles, ou de gens qui simplement se reposent d’une société qui juge et qui empêche, qui brime l’effort d’une activité libre et consentie. Mais ce qu’il y a ici, c’est aussi une force, quelles que soient les générations qui se succèdent : celle du droit de tourner le dos, ce qui reste peut-être la seule attitude valable face à la voracité du monde et sa lente agonie.

L’exposition des photographies cherche à exposer le visage, la joie, la simplicité de celles et ceux qui à cet instant, tournent le dos au reste. C’est comme un boycott des pratiques insensées, qui vont des affres administratifs aux effets et contraintes du libéralisme prédateur. Lieu d’accueil informel et libre pour celles et ceux qui sont las des maux à subir dans notre société difforme à force de ne rien prévoir, de ne rien prévenir du développement économique et marchand. Tourner le dos n’empêche pas, à tout moment, de regagner le monde en face (le lieu n’enferme pas, ne retient pas) – mais là, nul besoin de photographes, les visages sont connus, habituels...

On se prend à rêver que tous, ou du moins à une plus grande échelle que ce petit bout de Finistère, nous leur tournions le dos, au moins une fois, pour montrer d’autres visages, d’autres corps. Qu’on tourne le dos aux monstres lâchés par une société de marché qui devient d’autant plus violente qu’on s’oppose à elle. Et que chaque groupe humain, chaque ville, ait son petit bourg manquant, en dehors du cadre imposé par une société anxieuse et méfiante, le petit jardin à part d’une humanité qui se cherche. Un lieu fécond bien que se voulant apolitique démontrerait les bienfaits d’une autre réponse à la catastrophe en cours : nous pouvons construire sans vous. L’entraide est sans limite.

Olivier Schneider - Le micro village, ou le petit bourg manquant.

Écrit en regard de l'exposition présentée en 2019 à Douarnenez.